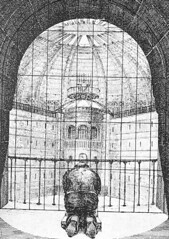

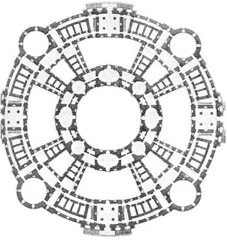

Foucault erzählt in Überwachen und Strafen von Jeremy Benthams Panopticon: Das Modell eines Anstalts- oder Gefängnisgebäudes, in dem die Zellen ringförmig um einen Überwachungsturm in der Mitte angeordnet sind.

Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefangenensilhoutten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Die panoptische Anlage schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlaß zu sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt: von seinen drei Funktionen – einsperren, verdunkeln und verbergen – wird nur die erste aufrechterhalten, die beiden anderen fallen weg. Das volle Licht und der Blick des Aufsehers erfassen besser als das Dunkel, das auch schützte. Die Sichtbarkeit ist eine Falle.

Die Falle besteht darin, dass der Gefangene (oder Patient) die Überwachung internalisiert: Er weiß nicht, wann er beobachtet wird, muß aber davon ausgehen, dass das ständig der Fall sein könnte. „Er wird gesehen, ohne selber zu sehen: er ist Objekt einer Information, niemals Subjekt in einer Kommunikation.“

Man könnte sagen, dass all das, was zur Zeit so unter dem Etikett Web 2.0 verkauft wird, im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen Platz hat. Denn einerseits gibt es da viele Applikationen, Konzepte und Ideen, die eine Art Graswurzel-Charme ins Internet zurückführen: Blogs, Foto-Communities, soziale Netzwerke bieten durchaus die Chance, aus passiven Konsumenten kommunizierende Subjekte zu machen und neue Diskussionen zu führen. Der Preis dafür ist aber eine größere Sichtbarkeit, denn die Medien, die die Kommunikation ermöglichen, sind so verräterisch wie das Sonnenlicht, das die Zellen in Benthams Panopticon ausleuchtet. Und anders als das Sonnenlicht können sie das, was sie an den Tag bringen, auch noch aufzeichnen, und weil sie das mit einem stumpfen und rein quantifizierenden Gleichmut tun, wie ein Zellenwärter, der die Bewegungen eines Sträflings auf seiner Strichliste abhakt, sind sie umso bedrohlicher.

Auf jedes Dutzend Blogger kommen schon ebenso viele Agenturen, die diese Blogs monitoren wollen. Meine getaggten Links landen in einer Datenmine, die mir kontextbasierte Werbung unter die Nase reiben will. Die Bilder in der Fotocommunity kann man demnächst durch Tools zur Gesichtserkennung brezeln, und Google Maps werden auch schon mal zur nachbarschaftlichen Denunziation eingesetzt: Da mutieren die sozialen Netzwerke auch ganz schnell zu asozialen Ausspionageringen.

Web 2.0 inszeniert das Internet als Dorfplatz. Interessant dabei ist, dass diese neue Gemütlichkeit schon ausreicht, um viele Leute dazu zu bringen, Unmengen persönlicher Daten, Bilder und Informationen zu produzieren und im Internet zu verstauen. Das ist effizienter und vor allem billiger als jede Marktforschung und jede Volkszählung. Eine der absonderlichsten Geschäftsideen ist dabei die von Plazes. Rätselhaft, weil ich nicht verstehe, wer um Gottes Willen daran interessiert sein könnte, sich quasi selbst ins Panopticon zu setzen und dem Rest der Welt Aufschluß über all seine Bewegungen und Aufenthaltsorte zu geben, statt froh über jede Sekunde zu sein, die man sich auch mal ausstöpseln kann. Offensichtlich sind das gar nicht so wenige, und man könnte da natürlich eine lange und abstrakte Diskussion folgen lassen, über den Narzißmus des in der ökonomischen Verwertungsmaschinerie gedemütigten Subjekts, dass solche Plattformen braucht, um sich selbst seine Relevanz vorzuführen. Möglicherweise ist es auch einfach die dumpfe Ahnung, dass man es sich eben nicht mehr leisten kann, unsichtbar zu sein, etwa so, wie andere in Panik geraten, wenn der Akku des Handys versagt.

„Privatheit wird zum Verdachtsmoment“, heißt es in einem der Kommentare unter diesem Artikel von Don Alphonso. Das wäre die Nachtseite des Web 2.0: Eine Unkultur des Mitmuckertums und Adabeiseinmüssens, die aus reiner Faulheit Biographien auf Google-Suchergebnisse reduziert und Verdachtsmomente aus Amazon-Wunschlisten konstruiert. Das ist kein Imperium des Bösen, dafür aber die Tyrannei der Buchhaltergesinnung.

Blogs, Flickr, Places, OpenBC und andere Spielzeuge sind, wenn man nicht verdammt aufpasst, zusammengenommen eine Dystopie, gegen die RFID, Biometrik und der grosse Lauschangriff ein kleiner Scheiss sind,

schreibt Don Alphonso, aber ich fürchte, da hat er Unrecht: Es ist eher so, dass man aus Kleinscheiss goldene Käfige basteln will. Das ist so fadenscheinig, dass es nicht mal für eine gescheite Verschwörungstheorie reicht. Nicht, was jemand wirklich über mich weiß, ist ein Problem, sondern dass, was jemand glaubt zu wissen. Ich ahne mal, dass einige der Apologeten des Web 2.0 das auch ahnen, und dass sie darum auch gerne hysterisch reagieren, wenn man mal Kritik äußert: Tanzbären, die Angst haben müssen, dass man ihnen demnächst das Fell über die Ohren zieht.

Schreiben Sie einen Kommentar