Meine liebe große schöne Schwester, ist seit Ende April von Neapel zurück, und aufs elterliche Gut gegangen, sie blickt mit Sehnsucht und Entzücken gen Süden, und ich bin überzeugt dß sich das Geld und die Reiselust zusammen wieder einfinden werden, und wir sie den Winter nicht hier haben.

– Lina Duncker an Gottfried Keller, 21.5.1856

Die „große schöne Schwester“, von der hier die Rede ist, hieß Betty Tendering, und das „elterliche Gut“ war Haus Ahr am Niederrhein, zwischen Wesel und Duisburg gelegen, etwa auf Höhe des Rheinkilometers 800 und ganz in der Nähe eines Dörfchens mit dem hübschen Namen Götterswickerhamm, mit dem es auch gut in einem der Romane Kellers auftauchen könnte. Benannt war Haus Ahr nach einem Rittergeschlecht, dem das Anwesen mal gehört hatte, aber seine letzte Gestalt erhielt es Anfang des 19. Jahrhunderts, als es von der wohlhabenden Familie Tendering erworben und in klassizistischem Stil umgestaltet wurde (angeblich unter Mitwirkung Karl Friedrich Schinkels). Die Tenderings hatten unter anderem im Dienst der Grafen von Plettenberg gestanden und so Ansehen und Einfluss erworben. Ihr Name ist noch im Tenderingsweg südöstlich von Voerde und dem daran gelegenen Tenderingssee, einer großen, als Badesee beliebten Kiesgrube, präsent.

Haus Ahr gibt es jedoch nicht mehr: Es musste vor einigen Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Verschwunden sind auch die Kastanienalleen, die einmal die Zufahrten zum Landsitz gesäumt haben sollen. Die Szenerie wird heute vom Kühlturm und den Schornsteinen des Kraftwerks Voerde bestimmt, und von den endlosen Alleen der Strommasten, die vom Kraftwerk aus die Äcker und Wiesen durchqueren. Übrig blieb nur der Dachreiter, der an der Landstraße aufgestellt wurde und dort etwas verloren herumsteht wie das vergessene Einzelteil eines Bausatzes. Unter dem Dach, das von ihm bekrönt wurde, saß im Mai 1856 also die erwähnte Betty Tendering, träumte von Italien und wusste vielleicht nicht, dass der Dichter, dem dies mitgeteilt wurde, sie ein Jahr zuvor in seinem Roman vom Grünen Heinrich verewigt und in der Gestalt der Dortchen Schönfund der Literaturgeschichte überantwortet hatte.

Betty Friederica Antoinette Tendering wurde 1831 auf Haus Ahr geboren, als jüngste von insgesamt fünf Schwestern (von denen eine allerdings schon im Kindbett verstorben war). Ein biographisches Detail hat Keller in den Roman übernommen: Wie Dortchen verlor auch Betty früh ihre Eltern. Die Mutter Antoinette starb etwas über ein halbes Jahr nach der Geburt, der Vater Carl Christian sieben Jahre später. (Die Grabmale der Eltern gibt es übrigens heute noch: Das des Vaters steht auf dem Friedhof der evangelischen Kirche in Voerde, das der Mutter ist an der Kirchenwand angebracht, direkt neben dem Grabstein einer „Betti Tendering“, bei der es sich um die zweite Frau des Vaters handeln dürfte, die auch Bettys Patin war).

Die Schwestern wuchsen hauptsächlich bei Verwandten auf, unter anderem bei Wilhelm Roß, dem Großvater mütterlicherseits, einem niederrheinischen Geistlichen mit schottischer Ahnengalerie. Roß hatte in Berlin Karriere gemacht und vor allem die Sympathie des Königs erworben, was ihm schließlich den Titel eines Bischofs des Rheinlands und Westfalens einbrachte. (Fontane kannte und schätzte den „alten Bischof Roß“, dessen „Einfachheit, Wandel, Herzensgüte, Mut, Selbstsuchtslosigkeit, noble Gesinnung“ das „Essentielle des Christentums“ verkörpere; im Rheinland dagegen hatte er eher den Ruf eines preußischen Großinquisitors.)

Die älteste Schwester Lina (*1825) heiratete 1849 den Berliner Verleger Franz Duncker. Duncker war Herausgeber der Berliner Volks-Zeitung, einer der wichtigsten liberal-demokratischen Stimmen in Preußen, und Mitgründer der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, einer liberal ausgerichteten Arbeiterorganisation, die in Konkurrenz zu den sozialdemokratischen und christlichen Gewerkschaften entstand. Im Dunckerschen Haushalt etablierte sich in den fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts einer der beliebtesten und einflussreichsten Salons des literarischen Berlin, in dem Lina als Gastgeberin eine maßgebliche Rolle spielte. Sie muss eine bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen sein, was uns erneut Fontane bestätigt, der sie eine „durch Klugheit und pikantesten Esprit ausgezeichnete Frau“ nennt. Für den Juristen Hermann Hüffer war sie eine „kluge, geistvolle Frau“ und ihrem Mann sogar „an Charakterstärke und Scharfsinn […] unzweifelhaft überlegen“; Julius Rodenberg beschrieb sie als „junge, vornehme Dame, niemals schön, oder auch nur weiblich anmutig, aber von einer weiten und tiefen Sympathie für alle großen und freiheitlichen Bestrebungen, von einer unendlichen Attraktion für die Jugend“.

Eine Besonderheit des Dunckerschen Salons war die offene und unverstellte Atmosphäre. Lina hielt offenbar nicht viel von erbaulichen künstlerischen Attraktionen wie musikalischen Darbietungen oder Lebenden Bildern, die in anderen Salons beliebt waren, sondern pflegte lieber lebendige Konversationen über politische und literarische Themen. Dabei nahm sie wohl selbst auch kein Blatt vor den Mund, und noch in der Trauerrede kam der Schriftsteller und Stammgast Friedrich Spielhagen nicht umhin, zu erwähnen, dass „so manches Wort […] in seiner Kindernacktheit, in Anbetracht des Ortes, der Zeit, der umgebenden Personen, die von der Gesellschaftsheuchelei angekränkelt waren, wohl erschrecken mußte und erschreckte, aber niemals erschrecken sollte“.

Unter den Besuchern waren bedeutende Namen wie Ferdinand Lassalle, Paul Heyse, Fanny Lewald und Arnold Ruge. Mit Lassalle verband Lina Duncker eine besondere Freundschaft, die sich platonisch gab, aber nicht ohne emotionale Komplikationen blieb. Lassalle beanspruchte eine bevorzugte Rolle im Salon und sparte auch nicht mit Kritik an anderen Gästen, selbst wenn es sich um enge Freunde des Ehepaars handelte. Das führte zwangsläufig zu Verstimmungen, etwa als Lina sich weigerte, dem Intendanturrat Fabrice, mit dem sich Lassalle überworfen hatte, die Freundschaft aufzukündigen. Lassalle war zutiefst beleidigt, warf ihr „mangelnden Gesinnungsadel“ vor und schimpfte: „Ich befehle höchst, höchst, höchst selten! Sie haben – außer jenem einen – noch keinen Befehl von mir gehört und werden hoffentlich lange wieder keinen hören. Aber wenn ich behelfe, so verlange ich unerbittlichen, unbedingten Gehorsam. […] Nein, Madame, ein derartiges Schach lasse ich mir von niemandem und in keiner Stellung bieten in dem Herzen eines Weibes, das mich zu lieben behauptet. Ich bin kein Courmacher und Galan. Ich bin nicht dazu da, daß man sich mit mir amüsiert. Ich verlange Religion in der Liebe eines Weibes für mich, wenn ich sie wirklich dafür nehmen soll.“

Die Heftigkeit der Anwürfe veranlasste Franz Duncker, selbst zu intervenieren und Lassalle zur Mäßigung zu ermahnen: „Aus unserem Hause soll Sie niemand verdrängen, wenn Sie es nicht selbst tun.“ Das Verhältnis zwischen Lassalle und Lina blieb jedoch kompliziert, und in einer besonders verwirrenden Phase sucht sie sogar um Rat bei Lassalles Mentorin Sophie Gräfin von Hatzfeldt nach (die sie ansonsten eher als eifersüchtige Kontrolleurin seines Privatlebens verdächtigte):

Ich bin mit Lassalle stets im Krieg über seine Art und die Zeit, mich zu besuchen. Seit gestern 14 Tagen z.B. ist es ihm nicht eingefallen, einen Tag oder einen Abend lange, gemütlich, aus eigenem Antriebe zu mir zu kommen. Er besucht mich zu einer Zeit, wo er weiß, daß wir essen, und er nicht allein kein Behagen bringen noch finden kann. Ich sage ihm das, er hat zur Antwort nur Redensarten, und weitere Morgenvisiten, und die Abende bin ich allein, Einladung lehnt er ab, wir lesen nie zusammen, kurz ich versichere Ihnen, es fehlt mir jeder Beweis für die Innigkeit eines deutschen Verhältnisses. Wenn er nur von seinen freundlichen Gesinnungen nicht immer spräche, so wäre die Sache einfach und keine menschliche Macht könnte mir helfen. Da er aber trotz dieser kalten Lieblosigkeiten und Rücksichtslosigkeiten mich gern zu haben behauptet, – so muß ich den Widerspruch zwischen Wort und Tat aufzuklären, aufzulösen suchen, denn wie wir leben, so kann ich nicht weiter leben.

1861 kam es zum Bruch zwischen beiden. Höflicherweise tauschte man die gegenseitig verschickten Briefe zurück, wobei Lina ihre vernichtet zu haben scheint, jedenfalls ist nur noch Lassalles Teil der Korrespondenz erhalten. (Der Streit zwischen Lassalle und dem verhassten Fabrice wurde im übrigen ebenfalls gelöst, allerdings deutlich handgreiflicher: „Meinen Gegner betreffend habe ich ihm ein großes Loch in den Kopf geschlagen, das er sich hat nähen lassen müssen“, meldete Lassalle stolz an die Mutter.)

Auch Gottfried Keller war in seiner Berliner Zeit ein häufiger Gast im Dunckerschen Hause, allerdings einer, der sich mit der dort gepflegten Geselligkeit häufig schwer tat. „In seiner urwüchsigen Schweizer Derbheit machte der kleine, breitschultrige, untersetzte, eisenfeste, wortkarge, bärtige Mann mit den schönen ernsten und feurigen dunklen Augen unter der mächtigen Stirn, der indes, wenn ihn etwas oder irgendwer ärgerte, nicht nur sehr unverhohlen seine Meinung äußerte, sondern auch immer bereit war, ihr mit seinen kräftigen Fäusten mehr Nachdruck zu geben, zwischen den abgeschliffenen Berliner Menschen eine ganz eigentümliche Figur“, schrieb der Maler Ludwig Pietsch.

Für Keller selbst waren die Jahre in Berlin überhaupt eine zwiespältige Erfahrung: Die Stadt war ihm ein „verfluchtes Klatschnest“, ein „Bußort und eine Korrektionsanstalt“, die ihm „vollkommen den Dienst eines pennsylvanischen Zellengefängnisses geleistet“ habe. Dunckers besuchte er immerhin mit einiger Häufigkeit, und auch Lina Duncker war der sperrige Schweizer sympathisch: Noch einige Zeit nach seinem Weggang aus Berlin blieb sie mit ihm in brieflichem Kontakt. Ab und zu ging es dabei auch um Linas Schwester Betty, die Keller im Winter 1854 im Dunckerschen Hause kennengelernt hatte. Sie muss eine bemerkenswerte Erscheinung gewesen sein: Pietsch schildert sie als „ein wahres Elitewesen an Leib und Seele, wie es die Natur nur selten in ihren glücklichsten Momenten und in ihrer besten Geberlaune schafft. Mit der Hoheit ihrer Erscheinung war ruhevolle Grazie und Anmut der Bewegungen innigst verbunden. Der schöne Hals trug ein von schwarzem, langem, reichem Gelock, umwalltes Mädchenhaupt mit einem Profil von klassischem Adel der Linien.“ Sie selbst fand ihr Äußeres allerdings weniger anziehend und nannte sich einmal (in einer Korrespondenz, auf die wir noch zu sprechen kommen werden) „ein Leuchtwürmchen in großer Ausgabe, grau und unschön, das aber in heimlicher Dunkelheit aufglüht, um dem einsamen Spaziergänger im Walde lieb und freundlich zu erscheinen“.

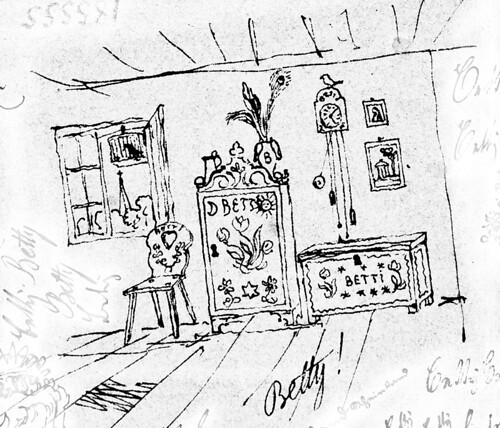

Gleichwohl: Keller verliebte sich in die junge Frau, fand aber nicht den Mut, ihr diese Zuneigung einzugestehen. Anvertraut hat er sie nur der Schreibunterlage, die er während der Arbeit an seinem Grünen Heinrich benutzte. Über und über ist sie mit Dutzenden Variationen auf Bettys Namen, Wortspielereien, Versen und kleinen Karikaturen bekritzelt: „Bettchen? Bettchen? Rheinländerchen? Was schlägt die Glocke?“ steht neben kleinen, mit Herzchen versehenen Glöckchen, unter einem fidelnden Knochenmann findet sich der Seufzer: „die letzte die Beste! die letzte die Beste!“ und an einer anderen Stelle die frustrierte Feststellung: „Resignatio ist keine schöne Gegend!“

Auch das Wortspiel, das zu Dortchens Nachnamen führte, ist auf der Schreibunterlage festgehalten: Aus den Initialen der Angebeteten machte Keller „la bella Trovata, belle trouvée“, die schöne Gefundene. Auf die Bedeutung des Vornamens werden wir im Roman schon ausdrücklich hingewiesen: „Ja, Dortchen ist nicht Hierchen!“, seufzt der liebeskranke Heinrich Lee einmal, und tatsächlich findet sich in den kleinen Gärtchen und Zimmerchen, die Keller auf die Unterlage kritzelt, nirgends eine weibliche Gestalt.

Peter Villwock hat vor Jahren im Raben eine Analyse dieses erstaunlichen Dokuments versucht; der Aufsatz ist auf der Gottfried-Keller-Website nachzulesen. Die Frage, warum Keller „das nach seinem Tod als Ms. GK 8 b in der Zentralbibliothek Zürich archivierte Dokument einsamer Vergeblichkeit ein Leben lang“ aufbewahrte, konnte er aber auch nicht beantworten:

Was ‚bedeutet‘ der Wirbel der Zeichen, Zahlen, Worte, Bilder? Ist es ein psychologisches, psychiatrisches, biographisches, literarisches, künstlerisches Dokument? écriture automatique, Triebabfuhr, kolossale Kritzelei à la Heinrich Lee, chinesischer Tempel à la Veit/Emanuel (in den Drei gerechten Kammmachern), Parergon, Paralipomenon, Palimpsest, dispositif, différance, désir, Prätext, Metatext, Subtext, Werk? Wie lesen? Was lesen?

Das Tohuwabohu auf der Schreibunterlage erinnert in der Tat – wie auch W.G. Sebald bemerkt hat – auch an eine „kolossale Kritzelei“, die Heinrich im Roman anfertigt:

An eine gedankenlose Kritzelei, welche Heinrich in einer Ecke angebracht, um die Feder zu proben, hatte sich nach und nach ein unendliches Gewebe von Federstrichen angesetzt, welches er jeden Tag und fast jede Stunde in zerstreutem Hinbrüten weiter spann, so daß es nun den größten Theil des Rahmens bedeckte.

Während das Chaos der Schreibunterlage jedoch unentwirrbar bleibt, soll das Durcheinander auf Heinrichs Gemälde zumindest eine gewisse Methode haben, wenn wir dem Erzähler glauben dürfen:

Betrachtete man das Wirrsal noch genauer, so entdeckte man den bewunderungswerthesten Zusammenhang, den löblichsten Fleiß darin, indem es in Einem fortgesetzten Zuge von Federstrichen und Krümmungen, welche vielleicht Tausende von Ellen ausmachten, ein Labyrinth bildete, das vom Anfangspunkte bis zum Ende zu verfolgen war. Zuweilen zeigte sich eine neue Manier, gewissermaßen eine neue Epoche der Arbeit, neue Muster und Motive, oft sehr zart und anmuthig, tauchten auf, und wenn die Summe der Aufmerksamkeit, Zweckmäßigkeit und Beharrlichkeit, welche zu dieser unsinnigen Mosaik erforderlich war, verbunden mit Heinrich’s gesammeltem Talente, auf eine wirkliche Arbeit verwendet worden wäre, so hätte er ein Meisterwerk liefern müssen. Nur hier und da zeigten sich kleinere oder größere Stockungen, gewissermaßen Verknotungen in diesen Irrgängen einer zerstreuten, gramseligen Seele, und die sorgsame und kluge Art, wie sich die Federspitze aus der Verlegenheit zu ziehen gesucht, bewies deutlich, daß das träumende Bewußtsein Heinrich’s aus irgend einer Patsche hinauszukommen suchte.

Der einzige, den Keller zumindest so halbwegs einweiht, ist der Freund Hermann Hettner. Dem klagt er im Mai 1855, er erlebe zwar „gegenwärtig etwas […], was einem heitern und schönen Sterne zu gleichen scheint“, seine prekäre finanzielle Lage drohe aber, ihm dieses Erlebnis zunichte zu machen. Ein halbes Jahr später beschwert er sich beim Freund, der Teufel habe ihm „eine ungefüge Leidenschaft auf den Hals geschickt, die ich ganz allein sei dreiviertel Jahren auf meiner Stube verarbeiten muß und die mich alten Esel neben dem übrigen Ärger, Zorn und mit den Schulden um die Wette zwickt und quält“. Und er stöhnt: „Das größte Uebel und die wunderlichste Composition, die einem Menschen passiren kann, ist, hochfahrend, bettelarm und verliebt zu gleicher Zeit zu sein und zwar in eine elegante Personage.“

Die „elegante Personage“ wird im Roman freilich zu nichts weniger als einer Epiphanie des Weiblichen und zur Summe aller Frauengestalten, in die sich Heinrich im Roman verliebt:

«O,» sagte er unter den Bäumen, «was für ein ungeschickter und gefrorner Christ bin ich gewesen, da ich keine Ahnung hatte von diesem leidvollen und süßen Leben! Ist diese Teufelei also die Liebe? Habe ich nur ein Stückchen Brot weniger gegessen, als Anna krank war? Nein! Habe ich eine Thräne vergossen, als sie starb? Nein! Und doch that ich so schön mit meinen Gefühlen! Ich schwur, der Todten ewig treu zu sein; hier aber wäre es mir nicht einmal möglich, dieser Treue zu schwören, so lange sie lebt und jung und schön ist, da dies sich ja von selbst versteht und ich mir nichts Anderes denken kann! Wäre es hier möglich, daß meine Neigung und mein Wesen in zwei verschiedene Theile auseinander fiele, daß neben dieser mich ein anderes Weib auch nur rühren könnte? Nein! Diese ist die Welt, alle Weiber stecken in ihr beisammen, ausgenommen die häßlichen und schlechten!

Wie Keller findet aber auch Heinrich nicht den Mut, der Angebeteten seine Liebe zu gestehen, selbst als ihm das Schicksal (in Form eines als Entscheidungshilfe geworfenen Steins) ein Geständnis abzufordern scheint und ein fast ungestörtes Tete-a-Tete als Gelegenheit beschert, bei dem lediglich ein ahnungsloser Pfarrer durch seine Anwesenheit stört. Wir erfahren im Roman nicht einmal, ob Dortchen überhaupt mehr als nur Sympathie für ihn empfindet, genau so wie wir nur vermuten können, ob Betty Tendering etwas von Kellers Zuneigung ahnte und was sie von ihm gehalten haben mochte.

Auch aus der Korrespondenz Kellers mit Lina lässt sich nicht viel erschließen. Keller habe sich ihrer Schwester gegenüber „stets so unartig und mürrisch wie möglich“ verhalten, tadelte sie einmal:

Wir führen zuweilen, Betty und ich, eine kleine Scene auf, in der ich Keller spiele. Sie können denken wie natürlich das ist. Es handelt sich um ein bijou, was Sie fallen ließen. So nannten Sie wenigstens irgend ein, einer Schaale entfallenes, Ding. – Meine Schwester hebt es auf, – unerhört freundlich huldvoll von einem schönen großen stolzen Mädchen. Sie präsentirt es Ihnen und Sie kratzen es ihr ungestüm und barsch aus der Hand, und legen es an Ort und Stelle, ohne Dank ohne irgend ein schmeichelhaftes oder erstauntes Wort. – Betty steht erstarrt vor Ihnen.

Eine Szenenbeschreibung, die Keller umgehend zu korrigieren sich genötigt sah: „Uebrigens stand Ihre Fräulein Schwester nicht, sondern saß auf einem Stuhle, als ich jenen Knopf oder kleinen Compaß suchte, und als sie so huldvoll war, mir ihn zu geben, trotzte ich das Ding nicht ihr aus der Hand, sondern nahm es verblüfft und demüthig in Empfang. Eine besondere Rede daran zu knüpfen, war ich freilich nicht behende genug.“ Wobei er jedoch gleich die Feststellung nachschob, er sei „von jeher höflich und respektvoll gegen Ihre Schwester gesinnt“ gewesen. Und überhaupt habe sie ihm ja auch einmal einen „schönen Handel angerichtet“, und zwar „als sie vorigen Sommer die artige Laune hatte, meine Mutter aufsuchen zu wollen“.

Betty hatte sich tatsächlich im Sommer 1855 auf eine Reise in die Schweiz begeben und wollte dabei auch Kellers Mutter ihre Aufwartung machen. Zu einem Treffen kam es allerdings nicht, weil sie die Mutter nicht antraf, aber das Auftauchen der eleganten junge Dame sorgte in der Nachbarschaft und in Kellers Freundeskreis für reichlich Gesprächsstoff, und sein Freund Wilhelm Schulz teilte ihm geradewegs mit, aus der „lebhaften Charakterschilderung“ der Nachbarn gehe „aufs deutlichste hervor, daß die benannte Betty Tendering die unverkennbarste Ähnlichkeit mit dem Dortchen Schönfund hat, und daß sie dermalen an keine andere Unsterblichkeit glaubt, als an die des Dichters Gottfried Keller. Darum ist nur das eine zu wünschen: daß es dieser Gottfried Keller nicht ebenso mache, wie sein Grüner Heinrich bei dem Dortchen Schönfund, sondern daß er gegenüber der Betty Tendering beizeiten das Maul auftue, was er indessen – nach seinem offenen Schreiben zu schließen – mit vollständiger Offenheit vielleicht schon wirklich vollzogen hat.“

Das ihm der Tratsch quasi auf die Schliche gekommen war, das war für Keller dann doch zu viel, zumal sich ja nicht ausschließen ließ, dass man auch in Berlin vernehmen könnte, worüber man sich in Zürich die Mäuler zerriss: Der „Lärm von der Pracht und Leutseligkeit des fremden Fräuleins“ sei unter allen Bekannten wie ein Lauffeuer umgegangen, erklärte er sich Lina, und er habe „schon damals in Briefen und bei meiner Heimkehr mündlich eine Neugierde und ein Klatschwesen auszustehen, die über das Bohnenlied hinausgingen“ und ihn dazu zwangen, „mit entschiedener Grobheit dazwischen“ zu fahren: „Ich kann mir aufrichtig das Lob geben, daß ich mich ritterlich für das Fräulein gewehrt habe, damit sie in keinen falschen Verdacht komme.“

Die ritterliche Verteidigungslinie hielt er allerdings nicht durchweg: In eine Brief an seine Mutter spielte er vielmehr selbst den Gekränkten und schilderte Betty als kapriziöses „junges Frauenzimmer“, das er „in einem befreundeten Hause öfters sehe“, wo „sie tat, als ob sie viel auf mir hielte“. Der beabsichtigte Besuch, behauptete er der Mutter gegenüber, sollte „auch eine Schufterei sein, damit ich mir etwa einbilde weiß Gott was; denn sie hat mir eine ganze Reihe solcher Geschichten gemacht, und es kam ihr nicht darauf an, nach Hottingen hinauszulaufen; wozu ich viel Vergnügen wünsche! Ich hockte inzwischen lang gut in Berlin. Es ist übrigens ein reiches, schönes und großes Mädchen, welches weder Vater und Mutter mehr hat, nicht weiß, was sie will, und besonders nicht leiden kann, wenn ich nicht alle Welt den Hof macht.“ Einige Zeit später eröffnete er der Mutter dann doch, dass es da eine „traurige Affäre“ gegeben habe, von der er „so viel Kummer und Verdruß gehabt, daß ich fast nichts tun konnte und wieder rückwärts kam“. Das plötzliche Geständnis hatte einen Grund: Er wollte fort von Berlin – „es gibt in dieser Sache keinen andern Ausweg, als daß ich von hier weggehe“ –, aber er steckte knietief in finanziellen Schwierigkeiten und ohne Hilfe der Mutter fehlten ihm die Mittel zur Heimkehr.

Im Dezember 1855 konnte Keller Berlin endlich verlassen und ließ sich wieder in Zürich nieder. „Meine sämmtliche Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit im Punkte der Frauen ist auf den Kopf gestellt, und ich kann einzig nur noch ihre wirklich guten Qualitäten als Mütter zugeben“, schrieb er wenig später an Lina, „und daran sind sie auch nicht schuld, sondern die allgemeine Mutter Natur. Ich habe zuviel schlechten Hohn und abgeschmackte Hänselei bei den nobelsten Frauensleuten sehen müssen, als daß ich noch viel auf ihre Empfindungen gäbe.“

Während Keller frustriert seine Rückkehr vorbereitete, hatte sich bereits ein weiterer Verehrer für Betty Tendering eingestellt: Georg Weerth, der Verfasser des satirischen Romans über Leben und Taten des Ritters Schnapphahnski und mit Marx und Engels einer der Gründer der Neuen Rheinischen Zeitung. Anders als Keller fand Weerth den Mut zum Liebesbekenntnis, und in diesem Fall sind uns auch Bettys Reaktionen darauf überliefert.

Weerth hatte Betty schon ein paar Jahre zuvor kennengelernt, aber da war er noch damit beschäftigt, sein Leben neu zu ordnen. Die Schriftstellerei hatte er nämlich an den Nagel gehängt, weil ihm der Schnapphahnski eine dreimonatige Gefängnisstrafe eingebracht hatte. Der Titelheld war eine deutliche Karikatur des preußischen Fürsten Felix Lichnowsky, der allerings im September 1848 – wenige Wochen nach Erscheinen der ersten Romankapitel in der Neuen Rheinischen – während der revolutionären Umtriebe in Frankfurt ermordet wurde. Weerth wurde daraufhin wegen Verunglimpfung eines Toten vor Gericht gestellt, verurteilt und im Kölner Klingelpütz inhaftiert. Nach seiner Entlassung trieb es ihn fort aus Deutschland: Er kehrte zu seinem erlernten Kaufmannsberuf zurück, bereiste Europa und ließ sich schließlich in der Karibik nieder. Im Jahr 1855 fur er für einige Wochen nach Deutschland zurück, traf Betty wieder und machte ihr prompt einen Heiratsantrag:

War es ein Wunder, daß ich ihrer gedachte, wenn ich allein im Walde oder auf der See lag? Ich kann es nicht bereuen. Der Sacramento kennt ihren Namen so gut wie der Chimborasso und die Grasfläche der Pampas.

Aber auch wenn er den Namen der Geliebten bis ans Ende der Welt getragen hatte, so schien Weerth der Kraft seiner Worte nicht ganz zu trauen, lenkte er doch gleich ein, dass er „in Angst und Unbeholfenheit“ gerate, „denn ich glaube, Sie sind zu schön und zu vornehm für einen Menschen, der sich mit den Äquinoktialstürmen herzumzuschlagen hat, mit dem Vomito Negro und mit spanischen Kreolen“.

In der Tat wies Betty seinen Antrag ab: „Ich glaube nicht an Länge, Tiefe und Höhe in der Liebe, aber ihre flüchtige Existenz kann ich nicht bestreiten.“ Und dennoch entwickelte sich in den folgenden Monaten ein Briefwechsel, der zu den anrührendsten Korrespondenzen gehört, die es in deutscher Sprache gibt. Auch deshalb, weil er uns Betty Tendering als intelligente und nachdenkliche junge Frau zeigt, die damit kämpfte, unter den Optionen, die Frauen damals offenstanden, einen ihr gemäßen Platz zu finden: „Ich bin selbst so treulos wie die Welle oder der Wind, und weil die Ehe die Ewigkeit ist, fürchte ich mich vor der Ehe und der Ewigkeit“, schrieb sie, und an anderer Stelle: „Ich begreife die Frauen nicht, die nur mit Männern leben können. Es gibt eine so zärtliche Zuneigung zwischen edlen Frauen, die durch nichts ersetzt werden kann. Da gibt es kein Verbergen, kein Scheuen, man erkennt sich, mag sein ganzes Herz öffnen, mag gut sein, mag geliebt werden. Das wird mir sehr fehlen. […] Ich betrachte mein Geschlecht, als ob ich gar nicht dazugehörte, das lässt mich gerecht sein.“

Weerth versuchte, den ausgehändigten Korb mit Fassung anzunehmen, ohne jedoch seine Werbungsversuche umgehend einzustellen: „Dein Brief von heute morgen, statt mich, wie ich fürchtete, total zu vernichten, hat mich in lautes Entzücken versetzt. Ich liebe Dich toller als je vorher, denn ich sehe, daß Du die genialste und liebenswürdigste Person bist, die ich gekannt habe.“ Zwar sei Betty „lange nicht so schön wie viele meiner spanischen Freundinnen“, fügte er hinzu, aber ihre Ausstrahlung schlug ihn dennoch in Bann: „In vergangener Nacht träumte mir, Du wärst eine Giftmischerin. Wir wären 14 Tage verheiratet, und schon wolltest Du mir Blausäure in den Kaffee mischen und mich im Schlafe erdrosseln – vergifte und erdrossle mich! es ist mir recht.“

Gleichwohl musste er sich vorhalten lassen, Leidenschaft und Liebe zu verwechseln: „Auch jetzt lieben Sie mich nicht, Sie haben vielleicht sich vorgenommen, mein Herz zu erobern, weil man ihnen sagte, das sei eine Mühe, wenn auch nicht der Mühe wert“, wies ihn Betty zurecht.

Ich bin ein wunderliches Geschöpf, halb wissen Sie das. Ich weiß nicht, wozu in mich so schöne Anlagen gelegt sind, wenn sie so zu nichts werden müssen. Man hat mich viel geliebt, weil ich vieler Liebe bedarf, denke ich, sonst muß meine Kälte angezogen haben. Ich habe oft eine weiche Regung gefühlt, aber bei der geringsten Berührung zieht sich mein Herz zusammen. Ich kann nur ganz im geheimen, von keinem in meinen Gefühlen belauscht, an jemanden denken. Etwas Unpraktischeres wie diese Richtung ist nicht zu denken, und sie sehen wohl, ich bin ganz unbrauchbar für die Ehe und einen ehelichen Hausstand.

Und setzte ihm noch die Warnung hinzu: „Eigentlich sollte ein Mann nicht die Frau heiraten, die er liebt, von ihr erwartet man einen Himmel von Glückseligkeit, und wenn man weiß, sie ist ein Weib wie andere, ist man so kalt, so jämmerlich unglücklich.“

Die Korrespondenz zwischen beiden dauerte nur von September 1855 bis Anfang 1856, dann bat Betty um ein Ende der Beziehung: „Vergessen Sie mich ganz, ich werde sehen, wie ich das Leben zu Ende bringe, ein Teil ist vorüber, und das Alter wird wohl meiner armen Seele Ruhe bringen. […] ich hoffe recht verständig zu werden, aber zum Aufgeben meines freien Sinnes ist keine Aussicht.“ Wenige Wochen vor diesem letzten Brief hatte es ein kurzes Wiedersehen in Frankreich gegeben, bei dem Weerth einen letzten, vergeblichen Annäherungsversuch unternahm und erneut abgewiesen wurde. Enttäuscht kehrte er in die Karibik zurück. Etwa ein halbes Jahr später starb er, gerade einmal 34 Jahre alt, an den Folgen einer Hirnhautentzündung.

Geheiratet hat Betty Tendering schließlich doch noch: 1860 ehelichte sie den Brauer Heinrich Tigler, Kompagnon der Brauerei Luyken & Tigler in Wesel-Obrighoven. Sechs Kinder gingen aus der Ehe hervor, ansonsten ist über ihr weiteres Leben nicht viel in Erfahrung zu bringen. Es sei „durch viele Leiden und Sorgen getrübt“ gewesen, behauptete der Schweizer Germanist Emil Ermatinger: „Ihre äußeren Verhältnisse verloren den Glanz, der ihre Jugend umstrahlte; aber sie wuchs an innerem Adel und ertrug schwere Schicksale gefaßt und groß.“

Sie starb am 13. April 1902. In ihrem Nachlaß fand sich unter anderem der komplette Briefwechsel mit Georg Weerth, den sie bis zu ihrem Tod aufbewahrt hatte. (Ihre Briefe an ihn hatte Georgs Bruder ihr zurückerstattet.) Der Dachreiter des Hauses Ahr ist übrigens nicht das einzige Denkmal, das auf sie verweist: Das vielleicht angemessenste befindet sich allerdings weit von der Erde entfernt. Im September 1977 taufte der Schweizer Astonom Paul Wild den von ihm entdeckten Asteroiden 2368 auf den Namen Beltrovata. Es handelt sich dabei, heißt es in der Wikipedia, um einen Asteroiden des Amor-Typs, deren Eigenschaft es sei, dass sie die Erdbahn nicht kreuzen, ihr aber von außen nahe kommen.

Schreiben Sie einen Kommentar